【はじめに】

はいどうも、Rxです! エクストリームYouTube大学『7つの習慣』編~~~ 何度も読むぞ!

ありがとうございますー。という訳で、今日は、中田敦彦のYouTube大学でも取り上げられたコヴィー先生の名著『7つの習慣』について、ウィキペディアを通じて復習していきたいと思います。

端的に言います。皆さん『7つの習慣』、ちゃんと実践していますか? 書籍を何度も読み返していますか? 今回は、過去に書籍を読んだり、あっちゃんの動画を見て感銘を受けた……のに、実践できていないという方(私を含む)に向け、何を実践すべきかというポイントに絞ってお送りしていきます。

概要

『7つの習慣』(ななつのしゅうかん、The 7 Habits of Highly Effective People)は、スティーブン・R・コヴィーによって書かれ1996年に出版された書籍。原著の初版は1989年。

ジャンルはビジネス書とされる場合が多いが、成功哲学、人生哲学、自助努力といった人間の生活を広く取り扱っており、人文・思想、倫理・道徳、人生論・教訓、自己啓発などに分類される場合もある。

7つの習慣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(※)中田さんは、ビジネス書というより『幸福論』や『哲学』に近いといった説明をしていました。

キングベアー出版によれば、2018年の時点で44か国語に翻訳され、全世界3,000万部、日本でも累計200万部を売り上げ、ベストセラーとなった。

2013年8月30日、キングベアー出版から新訳版として『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』(ISBN:978-4863940246)が出版されている。 旧訳版が当時のビジネスパーソンに特化した書かれ方をしていたことを踏まえ、新訳版では当時から不変である原則を伝えることを重視し、著者のより根本的な主張である「人格主義」にフォーカスすることを目指した。

内容

著者は本作を執筆するにあたり、アメリカ建国以来発行された約200年分の「成功」にかかわる文献を調査した。その結果、直近の50年分の文献ではコミュニケーションスキルやポジティブシンキングなど、上辺だけの応急処置的なテクニックの解説に終始するものがほとんどであったのに対し、初めの150年間の文献は誠意、謙虚、勇気、正義、忍耐、勤勉、節制、黄金律といった、不変の「原則」に基づく優れた人格の養成を重視していたことを発見する。

著者は前者のパラダイムを「個性主義」、後者を「人格主義」と呼び、「人格主義」に基づいた成功への法則を抽出して、それを「7つの習慣」として提示する。4つの部、11の章で以下のようにまとめられている。以下に見出しとその大まかな内容を箇条書きにする。

ここからは、中田敦彦のYouTube大学の授業の中で述べられている『習慣』とするべきものの実例を、整理してお伝えします。貴方も実際に『習慣』化を目指すのであれば、ぜひご参考になさって下さい。

第一部・パラダイムと原則(Part 1 Paradigms and Principles)

インサイド・アウト(Inside-Out)

- 一次的な真の成功とは、優れた人格を持つこと(人格主義)であり、社会的な成功、表面的な成功(才能などに対する社会的評価)、個性の発揮、コミュニケーションのスキル、他に影響を及ぼす戦略、前向きな姿勢などは、二次的なもの(個性主義)である。

- 人の生活には原則というものが存在し、その原則に従うことにより、高い効果を得ることができる。原則の例として、人が成長するためには、それぞれに時間がかかり、どの段階も飛ばすことのできない順序立ったプロセスを踏まなくてはならない、などが挙げられる。

- インサイド・アウトとは、自分自身の内面(インサイド)、パラダイム、人格、動機などを最初に変え、それから、外側(アウト)、他人や環境を変えるということ。

7つの習慣とは(The Seven Habits–An Overview)

( 筆者がYouTube大学をもとに再編 )

- この本の読み方についての2つの提案。

- 繰り返し読む本であり、一度通読して本棚にしまう、という類の本ではない。

=(実践すべきこと)繰り返し読む(動画を見る)【最悪、私の記事でも可】 - 読者が本の内容を教わるのではなく、読者が本の内容を教えることを前提に読む。

=私はこのブログに書くことで、教えている。貴方も『教える』機会を作ろう!

- 繰り返し読む本であり、一度通読して本棚にしまう、という類の本ではない。

第二部・私的成功 (Part 2 Private Victory)

YouTube大学の整理内容を借りれば、

- スタート体制をとる(自覚)

- ゴール設定をする (想像)

- 走り方を知る (意志)

とホワイトボードに書かれていて、口頭では『スタートとゴールを知った上で、その走り方を知る』という非常にシンプルな構成で纏められています。

第一の習慣・主体的である(Habit 1 Be Proactive)

- 自分がコントロールできないことでなく、自分がコントロールできる、影響を及ぼすことができる事柄に集中する。

- より良いものを持つのではなく、自分がより良くなる。

- 失敗したときに、自分の間違いを認め修正をはかる。

自分が影響し得ないことに関心を持ちすぎず、かといって自分の影響する範囲より過度に関心を狭めてもいけない。『論語と算盤』ではないですが『蟹穴主義』。身の程を弁えることが重要だということになるでしょう。

第二の習慣・終わりを思い描くことから始める(Habit 2 Begin with the End in Mind)

- 第二の習慣は、生活の多くの異なる状況やレベルに当てはまるが、最も基本的な応用は、全てを測るための基準や尺度の枠組みとして、人生の最後のイメージ、光景、パラダイムを持って今日を始めることである。

- ミッション・ステートメント(個人的な憲法、または信条)を作る。

原著での書き方が難しいので、ここはYouTube大学で触れられていたフレーズで端的に纏めます。やるべきこととして挙げたいのは、

- 「人生最後の日」に営まれたい『葬儀・告別式』を思い浮かべて、『読まれたい弔事』を想像し、そこを『人生のゴール』と位置づける【これをちゃんと、具体的に想像する機会を持つ!】

- その「人生のゴール」から『個人憲法』を数ヶ月(以上)かけて制定する【これをちゃんと作る】

正直このパートで難しいのは、【 】書きをした『実際にやる』の部分です。『7つの習慣』を読んだり動画を見たりして感銘を受けた人でも、恐らく『実際にやる』の部分を達成した人は1割とかそれぐらいではないかと個人的には考えています。故に、実際にやった人は、それだけで大きな差がついているのだと思います。ぜひこの記事を見たのを契機に制定してみましょう!

第三の習慣・最優先事項を優先する (Habit 3 Put First Things First)

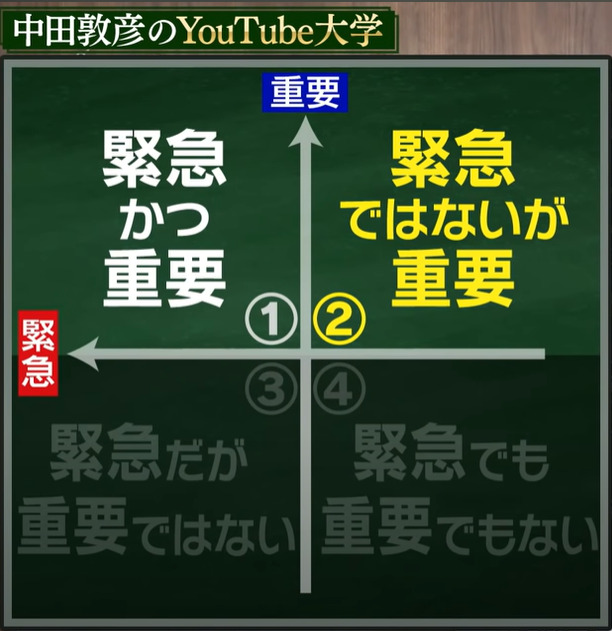

私的成功に向けての最後の実践。それは、上で定めた個人憲法に基づき、下の『時間管理マトリクス』で分類される「②」に掛ける時間を増やすこと。これに尽きます。

人は誰しも「①」や「③」に追われ、スキルアップや本当にやりたかったことが属する「②」を後回しにしてしまいます。そんなパンパンなスケジュールに追われていてはいつまで経っても「②」は出来ないし、暇が出来ると無気力に「④」をやってしまう。

→ だから、スケジュールには予め「②」を組み込んでしまう。それを実際にやる時間が無いならば、

「③」を他人に委任できるようになって、『自分にとって重要なこと』をやる。

もしこれらが出来るようになれば、確かに『私的成功』は十分可能だという風に感じます。ただ、『7つの習慣』を読んでも、それを実践することが出来ない人間が大半だから、『公的成功』の手前で終わってしまうということなのだと思います。

第三部・公的成功 (Part 3 Public Victory)

相互依存のパラダイム (Paradigms of Interdependence)

- 第4,第5,第6の習慣を身に付けるためには、他人との信頼を築く必要がある。

- 真の相互依存は自立の精神を身に着けていることが前提となる。

- 第4,第5,第6の習慣を身に付けるためには、他人との信頼を築く必要がある。

- 真の相互依存は自立の精神を身に着けていることが前提となる。

第四の習慣・Win-Winを考える (Habit 4 Think Win/Win)

大半の人間は「Win-Lose」と「Lose-Win」しかないという世界観に生きている。「Win-Win」は実現不可能だと考えている人間が大半。そうなると、接する相手の多くは私に「Lose」をさせることで自分の「Win」を勝ち取ろうとしてくる。ここが大きな障壁となってくる。

現実社会は「勝ち負け」を必ず決めなければいけない勝負の世界ではない……はずなのに。なので、『椅子取りゲームをするとしたら、椅子はちゃんと2つ以上ある』と相手に安心感を与える事が必要。

以上の話を個人的(Rx)に解釈して、少し過激に実践行動を考えてみました。「人々の大半は『相手にLose』をするつもりで接してきている。相手が『Win-Win』を目指していない限り、全て『No deal(積極的に取り引きしない)』という姿勢で十分だ」となります。

更に突き詰めて考えれば『Giver-Matcher-Taker-Giver』の分類ではないですが、相手がどういったスタンスなのかを見極めることが非常に重要なのだと感じます。『Win-Win』を目指す健全な株式市場ではなく、そもそも素人をカモにしようとする『詐欺師』であれば、取引しない方が良いのは明らかですからね。

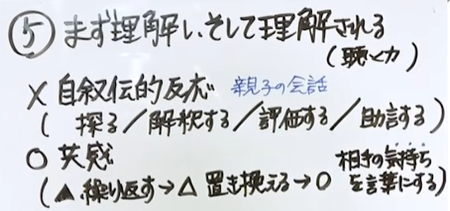

第五の習慣・まず理解に徹し、そして理解される(Habit 5 Seek First to Understand, Then to Be Understood)

動画にあった「親子の会話」が、中田敦彦さんのたとえ話の中でも屈指のクオリティだったので、もし概略を忘れたという方は聞き直してみて下さい。⑤の最後の方にあります。

実践すべきことに特化して考えるならば、上の画像にもあるとおり。『相手の気持ちを言葉にする』。これだけです。上辺の言葉を繰り返したり、置き換えたりするだけでなく、『なぜその発言をした』のかを把握すること【聴く力】をとにかく磨くことの重要性が説かれています。

この具体例については、『7つの習慣⑥』の動画の最初の部分もかなり参考になるかと思いますので。

第六の習慣・シナジーを創り出す(Habit 6 Synergize)

- 相乗効果とは、全体の合計が各部分の和よりも大きくなるということである。

- 自分と他人との意見に相違が生じた時に、自分の意見を通すのでなく、他人の意見に折れるのでもなく、第三案を探し出す。

- 自分と他人との相違点を尊ぶ。

シナジー効果、相乗効果、『正・反・合』のどれでも良いですが、要するにここでも『Win-Lose』の勝負の世界観ではなくて、『Win-Win』を模索するという原則につながっていきます。

この第六の習慣を実践するには1~5の習慣が定着していなければ成し遂げられないという点で、まさに『習慣の重要性』が分かってきます。しかし習慣が身につく前で『私的成功』を収めていないという自覚がある方でも、第4以降の習慣を意識して実践していれば、自然と『公的成功』に近づくのだろうという確信を持ちたくなりますね。実践していきましょう。

第四部・再新再生 (Part 4 Renewal)

第七の習慣・刃を研ぐ (Habit 7 Sharpen the Saw)

再び、インサイド・アウト(Inside-Out Again)

- 今までの世代で得た良い物は残し、悪い習慣は改め、次の世代に引き継いでいく。

- 人間は自らを完成させることは出来ず、探究に終わりはない。

『健全な精神は健全な肉体に宿る』という言葉は言い得て妙です。それに、中田さんも仰っていた『ノコギリを磨く暇がないくらい忙しい木こり』の話は端的に本質を突かれている気がしました。動画では実践すべきものとして、

- 週に3時間「運動」をする

- 瞑想や座禅のような精神集中の時間を設ける

- テレビ(やスマホ)は1日1時間までとし、読書をする

- しばらく会っていなかった人とコミュニケーションを広げる

こういったことが例示されていて、いずれも実践して損はないものばかりかと思います。もちろんこれは第7の習慣として『公的成功』の後の章に書かれているものですが、こういったものを実践できる程に自分の私生活の習慣を律せられるかは、7つの習慣を実践できるかの試金石ではないかと感じます。

きっと、上の4つの要素を磨く習慣が、書籍や動画で共鳴しても『三日坊主』となって定着していない方が多いかと思いますので、これを機に再び『習慣』に取り込んでいきましょう!

コメント