【はじめに】

近年あらためて注目されている「長周期地震動」。2013年に「気象庁長周期地震動階級」という新たな基準が設けられて約10年が経過しました。

今回は、気象官署(かつての測候所や現在の気象台など)で「階級2」以上の長周期地震動が観測された事例をリストアップしていきます。皆さんの近くでは観測されていますか? 確認していきましょう。

平成時代(試行期間中):2016年/熊本地震(本震)

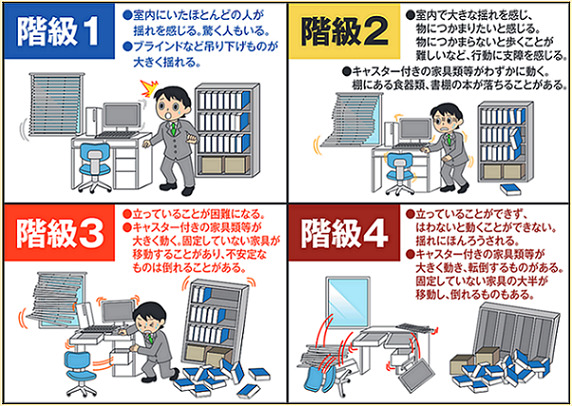

ここまで「長周期地震動」について詳しく触れてきませんでしたが、下に表に具体的な被害状況は譲ることにします(↓) 「階級2」ともなれば棚から書籍などが落ち始め、歩くことも困難となります。

そして、最大の「階級4」といえば、東日本大震災で『東京』が苛まれた長周期の揺れが該当します。気象官署では、階級導入後では2016年の「熊本地震(本震)」で観測例があります。

| 発生日 | 地震/震源 | 階級4 | 階級3 | 階級2 |

|---|---|---|---|---|

| 13/04/13 | 淡路島付近 | 洲本 | ||

| 13/04/17 | 三宅島近海 | 三宅島 | ||

| 13/09/20 | 福島県浜通り | 小名浜 | ||

| 14/11/22 | 長野県北部 | 長野 | 松本、諏訪 上越、新潟 | |

| 15/05/30 | 小笠原諸島西方沖 | 長野 | ||

| 15/11/14 | 薩摩半島西方沖 | 鹿児島 | ||

| 16/01/14 | 浦河沖 | 浦河、帯広 | ||

| 16/04/14 | 熊本地震(前震) | 熊本 | 佐賀、雲仙 | |

| 16/04/14 | 熊本県熊本地方 | 熊本 | ||

| 16/04/15 | 熊本県熊本地方 | 熊本 | ||

| 16/04/16 | 熊本地震(本震) | 熊本 阿蘇 | 大分 | 境港、徳島 足摺岬、佐賀 平戸、雲仙 人吉、日田 延岡、宮崎 鹿児島 |

| 16/10/21 | 鳥取県中部地震 | 豊岡、境港 | ||

| 16/11/22 | 福島県沖 | 酒田、小名浜 水戸、新潟 | ||

| 18/06/18 | 大阪府北部地震 | 奈良 | ||

| 18/09/06 | 北海道胆振東部地震 | 札幌、倶知安 小樽、岩見沢 苫小牧 |

熊本地震は1回目の震度7(いわゆる前震)では「熊本地方気象台」で「階級3」を観測しましたが、2回目の震度7(いわゆる本震)では「階級4」を観測。そして断層破壊の範囲が広がり大地震となったこともあり、「阿蘇山(南阿蘇村)」でも「階級4」に達しています。

ちなみに細かく見ると2015年の小笠原の深発地震では「長野」が『階級2』であるなど、地点によって名前が載りやすい地点があるように感じます。こういった特性も徐々に研究されていくことでしょう。

令和時代(本運用開始後):2024年/能登半島地震

そして、平成の末期に「本運用」が開始された『気象庁長周期地震動階級』は、2021年に起きた「福島県沖」の地震で5年ぶりに『階級4』を気象官署で観測しました。

しかし、例えば、2021年と2022年で2年連続起きた「福島県沖」の地震を比較しても、「福島」での階級に違いがあるほか、太平洋側以外の東北で階級2に達したりと細かな特性は窺えます。

| 発生日 | 震源/地震名 | 階級4 | 階級3 | 階級2 |

|---|---|---|---|---|

| 19/06/18 | 山形県沖 | 酒田 | ||

| 20/03/13 | 石川県能登地方 | 輪島 | ||

| 21/02/13 | 福島県沖 | 福島 | 仙台、石巻 酒田、新庄 小名浜、新潟 河口湖、諏訪 | |

| 21/03/20 | 宮城県沖 | 仙台、石巻 | ||

| 22/01/22 | 日向灘 | 人吉、大分 延岡 | ||

| 22/03/16 | 福島県沖 | 仙台 石巻 福島 | 青森、秋田 酒田、新庄 山形、白河 小名浜、若松 水戸、新潟 河口湖、諏訪 | |

| 22/05/22 | 茨城県沖 | 小名浜 | ||

| 22/10/02 | 大隅半島東方沖 | 都城 | ||

| 23/05/05 | 能登半島沖 | 輪島 | ||

| 24/01/01 16:10 | 石川県能登地方 | 輪島 | 新潟 上越 金沢 伏木 諏訪 | 酒田、相川 富山、長野 軽井沢、熊谷 千葉、東京 福井、名古屋 四日市 |

| 16:18 16:56 | 〃 | 輪島 | ||

| 18:08 | 能登半島沖 | 輪島 | ||

| 24/01/02 | 石川県能登地方 | 輪島 | ||

| 24/01/03 | 能登半島沖 | 輪島 | ||

| 24/04/17 | 豊後水道 | 宿毛 | ||

| 24/08/08 | 日向灘 | 都城 | 雲仙、熊本 人吉、宮崎 日南、鹿児島 | |

| 24/11/26 | 石川県西方沖 | 金沢 | ||

| 25/01/13 | 日向灘 | 宮崎、人吉 |

また「令和6年能登半島地震」では、当初、「七尾市本府中町」および「志賀町富来領家町」(ともに震度6弱)で『階級4』を観測したと発表された一方、震央に最も近い気象官署「輪島」は『階級2』だとされていました。

しかし実際には、波形データが不十分なことの注意書きなく「階級」だけが発表されたため、まるで、七尾市(階級4)の方が輪島市(一番揺れの強い約2分が抜けたデータで計算したため階級2止まり)よりも長周期地震動が強烈だったかのように誤解してしかねない状況でした。

コメント