【はじめに】

皆さん、早速ですが「震度4以上の地震」が多いなぁ~ と感じる時期をお過ごしじゃないですか? もちろん大きな地震がありそれに伴う余震活動などが活発な時期ならば分かりやすいですが、

この記事を書いた2022年春などのように全国的に大きめの地震が多い時期なんかも時々あります。今回は「震度4以上の地震が多い月」について過去事例を調べていきたいと思います。

(↓)関連記事も合わせてお読みください。それでは、早速本編に参ります。

基本情報:震度4以上って普段どれぐらい起きてるの?

物事が多いか少ないかを判断するにあたっては、「普段どれぐらい起きているか」が重要です。ただ、あんまりそういう目線で纏めた記事を見かけなかったので、過去に私が調べたデータを引きましょう。

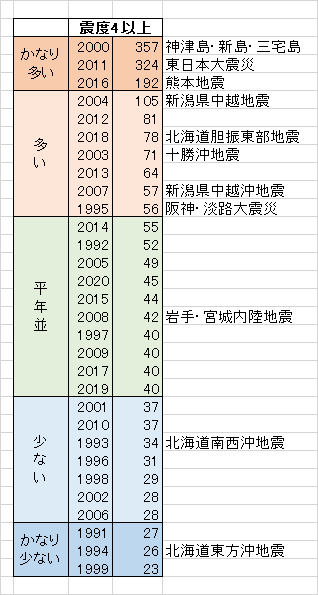

2021年に考案した「震度でみる『平年値』(1991~2020年)」のデータから『震度4』を抽出してみました。※データ元は気象庁の「震度データベース検索」です。

年平均で40~50回台というのが『平年並』となり、余震などを一切考慮しないで単純に平均を取ると、「週1回、月5回」程度が一つの目安となりそうです。

ただしこのデータには、震度観測制度や気象庁震度階級が古い時代の情報も含まれていますので、ここからは2001年以降に絞って見ていこうと思います。

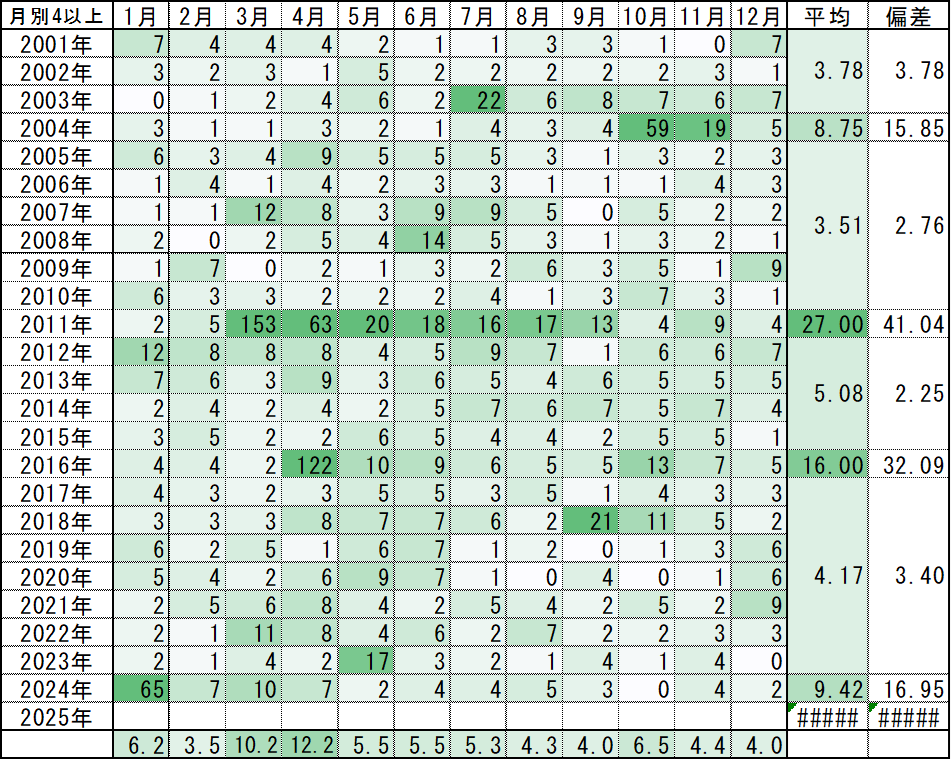

月別回数を表にしてみた:月平均5回程度

2001年以降の約四半世紀の月別回数を緑色をベースに表としてみました。時期によって大きな差があるため、地震活動が特に活発だった年を区別して右側に「平均・偏差」を表示してあります。

単純な平均値を取ると、能登半島地震の直前の2023年12月現在で、「平均:5.81回、偏差:12.85」という値となりました。しかし大半は5回以下です。顕著な時期を除くと、東日本大震災前は3.5回、後は4~5回が平均だと見て取ることができます。

多い時期は後ほどピックアップしますが、少ない時期はどうでしょうか。暦月ベースでみて「1ヶ月間に一度も震度4以上がない月:0」は数えるほどしかありません。具体的には、2001/11・2003/01・2007/09・2008/02・2009/03・2019/09・2020/08・2020/10・2023/12 といった具合です。

※なお、2024年の能登半島地震は例外として、その他は『大地震の前兆だった』的なことはありませんので、不必要に恐れる必要もないかと思います。

震度4以上が月10回以上起きた時期を振り返る

上の青色の部分を以下のとおり纏めてみました。「①震度4以上」が上で示した青色部分となります。

| 月 | ①4以上 | 顕著なイベント | ②余震域 | ①-② |

|---|---|---|---|---|

| 03/07 | 22 | 宮城県北部地震 | 20 | 2 |

| 04/10 | 59 | 新潟県中越地震 | 56 | 3 |

| 04/11 | 19 | 〃 | 13 | 6 |

| 07/03 | 12 | 能登半島地震 | 10 | 2 |

| 08/06 | 14 | 岩手・宮城内陸地震 | 12 | 2 |

| 11/03 | 153 | 東日本大震災 | ※146 | 7 |

| 11/04 | 63 | 〃 | 61 | 2 |

| 11/05 | 20 | 〃 | 18 | 2 |

| 11/06 | 18 | 〃 | 12 | 6 |

| 11/07 | 16 | 〃 | 12 | 4 |

| 11/08 | 17 | 〃 | 13 | 4 |

| 11/09 | 13 | 〃 | 9 | 4 |

| 12/01 | 12 | 〃 | 7 | 5 |

| 16/04 | 122 | 熊本地震 | 120 | 2 |

| 16/05 | 10 | 〃 | 8 | 2 |

| 16/10 | 13 | 鳥取県中部地震 | 10 | 3 |

| 18/09 | 21 | 北海道胆振東部地震 | 18 | 3 |

| 18/10 | 11 | 〃 | 5 | 6 |

| 22/03 | 11 | 福島県沖地震 | 4 | 7 |

| 23/05 | 14 | 能登群発地震 | 6 | 8 |

| 24/01 | 65 | 能登半島地震 | 60 | 2 |

この表から読み取れることは、「震度4以上が2桁以上」起きた月はいずれも震度6~7級の地震が起きており、その余震の影響が大半を占めるということです。一番右が「余震域を除いた全国での震度4以上の地震の回数」のイメージなのですが、東日本大震災時を含め、すべて1桁回数となっています。

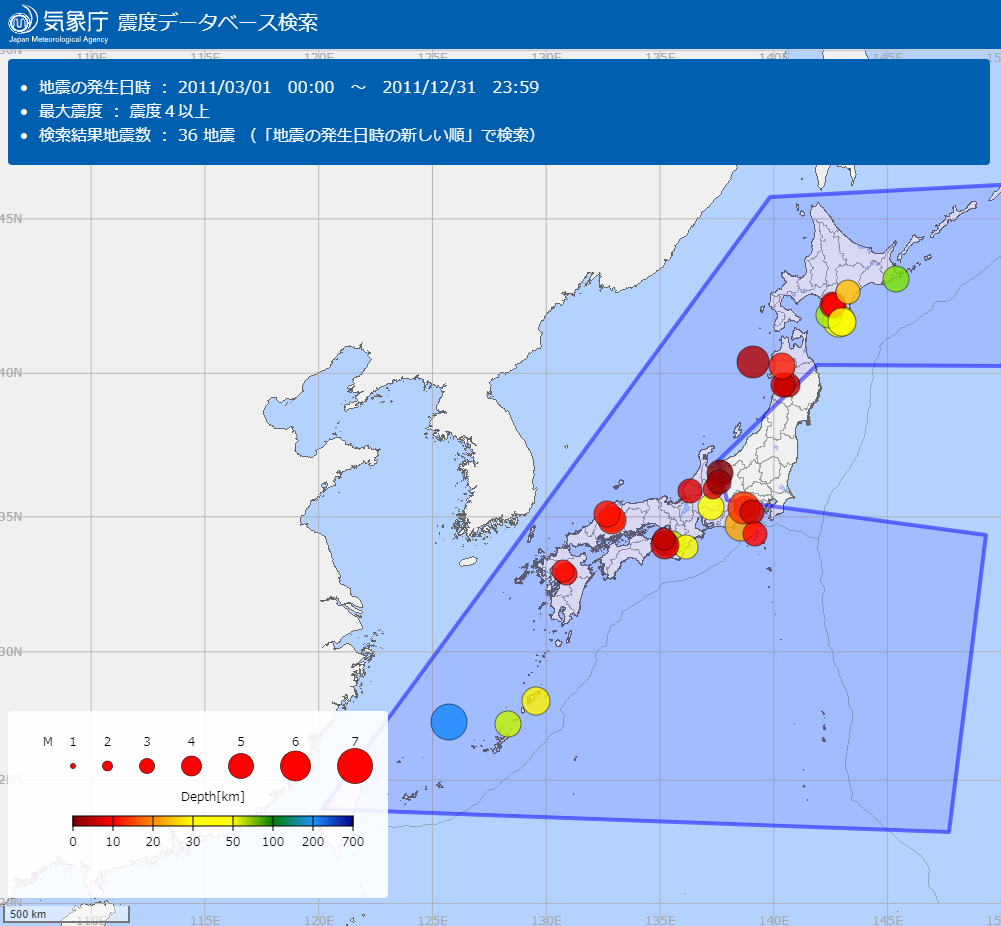

すごく恣意的な図を作ってみましたので、ご紹介しましょう。気象庁「震度データベース検索」から、2011年3月以降で「東北地方太平洋沖地震+長野県北部地震+α」の領域だけを除いて指定し、震度4以上の地震をプロットしてみました。

あの東日本大震災の起きた2011年であっても、10ヶ月間で三十数回、単純平均で月数回となります。繰り返しになりますが、あの東日本大震災の時であっても、余震域以外では『極端に増えた、日本列島全国的に震度4以上が急増した』というところまでは至っていないのです。

これはその他の活断層型の地震などでも同様の傾向にあります。例えば、熊本地震が一番活発だった2016年4月は全部122回起きていますが、九州地方以外では僅か2回です。

回数だけでなく、色んな地点で起きているかも重視

そういった視点に立って、私が書いたのが下の記事です。震央の「地点数」で再集計しています(↓)

余震活動は別にして、全国的にみてそんなに頻繁に起きる訳ではない「震度4以上」の地震が、全国的に発生しているとなれば、回数は2桁に達するかどうかであっても、『予想外に自分の住んでいる所にピンポイントで発生』するかも知れません。

2022/3~4月:月をまたいで2桁地点で震度4以上

やや恣意的な抜き出し方にはなりますが、3月後半から4月上旬にかけてだけでも、以下の震央地名で震度4以上の地震が発生しています。石川県と東北地方で複数回起きていますが、北海道から近畿地方まで広い範囲で散発しているのは確かなようです。

| 震央名 | 日付 |

|---|---|

| 能登半島沖 石川県能登地方 | 03/08・04/04 03/23・04/08 |

| 福島県沖 | 03/16・16・17・25、04/04・06 |

| 岩手県沖 | 03/18・30 |

| 日高地方東部 | 03/27 |

| 東京湾 | 03/31 |

| 京都府南部 | 03/31 |

| 茨城県北部 | 04/02 |

| 和歌山県北部 | 04/06 |

| 愛知県東部 | 04/07 |

当時、気象庁の担当者も「震度4以上の地震が多い」ことは認めています(相互の関係性や今後の見通しについては明言は避けますが、これは気象庁としては当然です)。

福島県沖の6強の地震を例外とすれば、その他は「震度4・マグニチュードも小~中規模」ですから、『震度4クラスの地震が全国的に起きやすい傾向は続いている』とは言えるかも知れませんが、だからといって『すぐさま大地震が起きる』とか『大地震の前兆だ』とかいう話しでもないかと思いますね。(結果的に仮に大地震が起きたとしても、過去の事例からすると予測の再現性は低いと思いますし。)

言い方を変えれば、「大地震が起きるかは分からないけど、結構強い地震が実際いろんな場所で起きてるから、皆んな注意してね」とは普段以上に言えるかも知れません。そして、このトレンドが何ヶ月も継続するというよりも、『1ヶ月ちょっとぐらいの間、地震が起きやすい時期だ』ぐらいに捉えていた方が過去の経験則的には当てはまりが良いのかなとは思います。

コメント