【はじめに】

この記事では、桜の開花日について、気象庁の生物季節観測データなどを見ながら、俳句の春の季語(初花、初桜など)とも関連付けてお話ししていきたいと思います。

ウィキペディアなどで学ぶ「開花」について

『開花』といえば、(比喩的に『花開く』ことを指す場合もありますが)一般には植物が成長して花を開くことを指します。そして、文脈によっては『開花』が「桜の開花」の狭い意味で使われることすらあります。「花吹雪」の『花』が桜を指すのと似ているでしょうか。

まずは、日本語版ウィキペディアの記載を通じて、基本情報をおさらいしていきましょう。

「開花」(anthesis)

開花(かいか、英: anthesis)とは、植物の花が咲く(花の蕾が開く)ことである。

そもそも、植物は茎頂か側芽に花芽が形成され、発達して大きくなり、その後開花して、生殖作用を行う。原因は葉で作られる花成ホルモンによって花芽の形成が促成され、葉原基の分化が花原基の分化に切り替えられるからとされるが、まだ詳しいメカニズムは分かっていない。なお、この切り替えは植物種固有の情報に基づくものであるが、光や温度などの環境要因による影響を受ける場合が多い。

気象学では、植物の花が5・6輪咲き始めた日を開花日とし、季節の判定の基準としており、気象庁でもソメイヨシノやウメ、アジサイ、ヤマツツジなどの開花日を観測している。

開花

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ウィキペディアにも書かれているとおり、気象庁では『ソメイヨシノ』などの桜以外にも生物季節観測を行っていて、春の「梅」の開花日もオフィシャルに発表しています。 ※昔はもっと沢山の項目を観測していたのですが……。

「気象庁による開花予想」

桜の開花が特別視されているのは、特に昭和の後半から『開花予想』、『桜前線』がメディアなどで取り上げられる機会が増えたからでしょうか。

気象庁は、現在「開花予想」は行わず、いわゆる「開花」や「満開」について実績値を発表するだけとなっています。代わって民間気象会社が挙って「開花予想」を行っています。

気象庁による開花予想

気象庁が発表していた「さくらの開花予想」の中にて示されていた。「桜前線」はマスコミによる造語であり、気象庁の公式用語ではない。気象庁の資料では、さくらの開花予想の等期日線図といっていた。中央気象台の農業気象掛では、1926年(大正15年)から東京付近の桜の開花の調査を始め、1928年(昭和3年)には、最初の開花予想式による開花予想が試行された。その後も予測手法の改良が進められたが、あくまでも農業気象研究のひとつであり、記者の取材に答えて予想を示すことはあっても、気象台として積極的に発表することはなかった。

気象庁による「さくらの開花予想」の発表は、1951年(昭和26年)に関東地方を対象に始められた。その後、1965年(昭和30年)より沖縄・奄美地方を除く全国を対象に行われるようになった。2010年からは予想は取りやめて、観測のみを行っている。

日本語版ウィキペディア > 桜前線 より

普段『季語』に触れない一般の方々も、普段から俳句を読む方々も、この『桜前線』のシーズンには、『開花』の動向に注目し、関心が高まります。

貴方のお住まいの地域を調べるには?

「桜の開花日」については気象庁が毎年発表しており、その蓄積を気象庁のホームページで確認することもできます。まずはリンク集を貼っておきます。

気象庁 ホーム > 各種データ・資料 > 地球環境・気候 > 生物季節観測の情報 ・さくらの開花日と満開日の観測方法と等期日線図(平年)(212KB) ・過去のさくらの開花日 ・本年のさくらの開花状況 【←ここがオススメ】

一番上が平年値を結んだいわゆる「桜前線」の図、そして一番下のが「開花日」に関する情報をリアルタイムで更新しているページとなります。こちらをご参照いただければ一発で調べられると思います。ちなみに、ここでいう「平年値」というのは、他の気象データと同じく「30年間(現在は1991~2020年)」の値で単純平均を取ったものとなります。あくまで平均値なので、年によって結構前後することがあることも覚えておきましょう。

例えば「東京」の平年値は3月24日ですが、2020・21・23年は3月14日という非常に早いタイミングで開花し、大きな話題となりました。対して、2024年は3月29日という遅めの開花となり、これまた話題となりましたもんね。

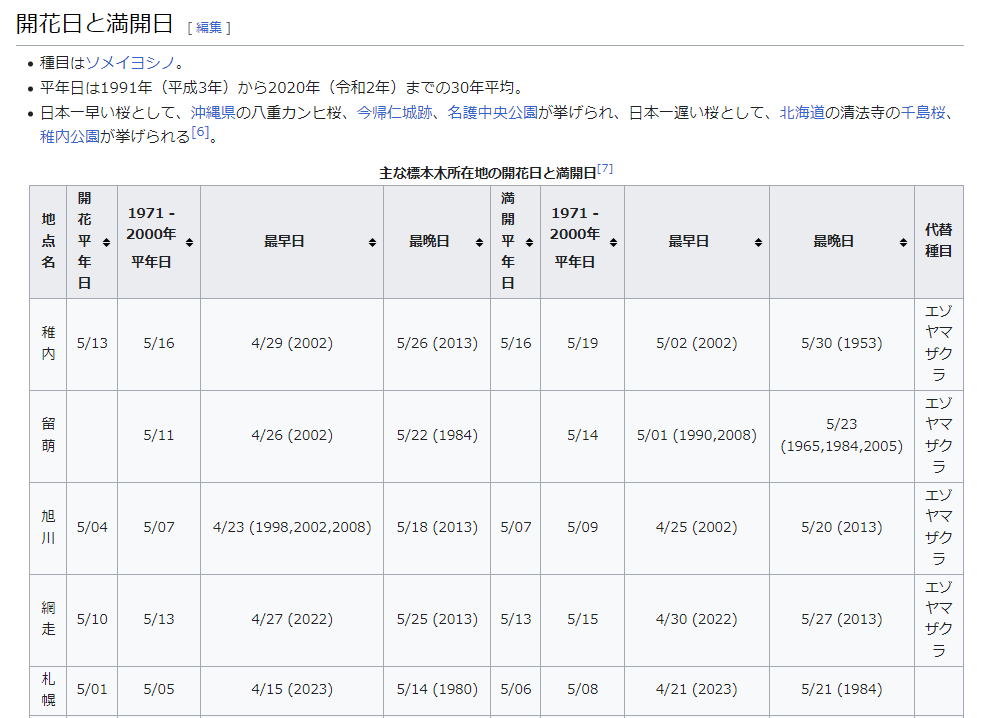

ただ、気象庁のホームページはハードルが高いという方には、ウィキペディアの『桜前線』のページに(少し見づらいですが)『主な標本木所在地の開花日と満開日』という表が示されているので、そちらをご覧いただければ十分かとも思いますね。

(出典)日本語版ウィキペディア > 桜前線#開花日と満開日

主要都市の平年日をまとめた表

この表から大都市などに絞って簡易版を作りましたので、ウィキペディアを見るのも億劫な方は下の表を参照してください。 北海道や沖縄などではソメイヨシノ以外の種が指定されています。

| 地点名 | 開花 平年日 | 最早日 最遅日 | 満開 平年日 | 最早日 最遅日 |

|---|---|---|---|---|

| 那覇 カンヒ ザクラ | 1/16 | 1/03 (2008) 2/08 (1995) | 2/04 | 1/24 (2006) 2/19 (1980) |

| 鹿児島 | 3/26 | 3/15 (2013) 4/05 (2017) | 4/05 | 3/26 (2013) 4/19 (2020) |

| 福岡 | 3/22 | 3/12 (2021) 4/06 (1962) | 3/31 | 3/22 (2013,21) 4/10 (1984) |

| 松山 | 3/24 | 3/14 (2010) 4/06 (1957) | 4/03 | 3/26 (2002) 4/15 (1963) |

| 大阪 | 3/27 | 3/19 (2021,23) 4/10 (1984) | 4/04 | 3/26 (2018) 4/16 (1984) |

| 名古屋 | 3/24 | 3/17 (1989ほか) 4/11 (1984) | 4/02 | 3/27 (1990ほか) 4/16 (1965) |

| 東京 | 3/24 | 3/14 (2020ほか) 4/11 (1984) | 4/05 | 3/21 (2002) 4/17 (1984) |

| 新潟 | 4/08 | 3/27 (2023) 4/26 (1984) | 4/13 | 3/31 (2021,23) 4/29 (1984) |

| 仙台 | 4/08 | 3/26 (2023) 4/28 (1984) | 4/13 | 3/31 (2021,23) 5/03 (1984) |

| 青森 | 4/22 | 4/07 (2023) 5/11 (1984) | 4/26 | 4/11 (2023) 5/18 (1984) |

| 札幌 | 5/01 | 4/15 (2023) 5/14 (1980) | 5/06 | 4/21 (2023) 5/21 (1984) |

「開花」シーズンの歌や俳句たち

「開花」シーズンは、出会いと別れがイメージに結びついたりしてドラマチックに描きやすく、「桜+咲く」系の『桜ソング』は巷に数多あります。例えば、

- 『サクラ咲ケ』/嵐

- 『サクラサク』/林原めぐみ

- 『サクラサク』/北乃きい

など、ずばりな曲名のヒット曲が浮かびます。(もちろん、かつての定文電報としての『サクラサク』にちなんだものも多いのですが)

個人的な趣味でいえば、『ひだまりスケッチ×☆☆☆』のエンディングテーマだった、marbleの『さくらさくら咲く 〜あの日君を待つ 空と同じで〜』なども印象的でした。皆さんは、開花の頃にどんな曲を思い浮かべますでしょうか。

「開花」に関する季語と例句たち

それでは、本題である「開花」に関する季語にいきましょう。手元にある幾つかの俳句歳時記をあたってみましたが、「開花」自体を春の季語として収録している本は見当たりませんでした。理由を考えてみましたが、例えばですが、

- 「開花」が漢語的で古くはあまり俳諧に好まれなかった

- 俳句で“花”といえば桜を指すものの、「開花」は他の植物にも使う

- 「開花」は、現代の気象用語なイメージが強く、趣き深くないという見方

- 桜の開花時期は地域によって幅が広く、季節を一つに絞れない弱みがある

こういった要因が複合的に絡まったのではないかと思います。ただネットを調べていたら、開花という言葉を使ったこんな俳句を見つけましたのでご紹介します。

- 『あさってが横浜開花予想日よ』/高澤良一

仮に「開花」が歳時記に載っていないとしても、この句はどう考えても「季感」が強いですし、“桜”を愛でる詩心に溢れています。素晴らしいチャレンジングな句だと思い紹介しました。

【仲春】「初花」

さて、伝統的な俳句歳時記で調べると、開花の代表的な季語は「初花」とでてきます。ここでいう「花」とは桜のことを指しています。一般に使われる言葉でも、「花吹雪」と言ったらまず「桜の舞い散る様」を思い浮かべるような具合です。「初花」は基本的に“初めて咲いた桜の花”のことを指す言葉でした。

【仲春】「初桜」

技巧的なところでいえば、「初花」は4音。下五にそのままは置きづらいという弱点があります。故に5音のほぼ同じ意味での季語として「初桜」というものがあります。

むしろ、「花」よりも「桜」とはっきりと打ち出してくれて、5音で置きやすいと考えることもあってか、こちらも古今東西で作句例があります。見ていきましょう。

- 『顔に似ぬ発句も出でよ初桜』/松尾芭蕉

- 『旅人の鼻まだ寒し初ざくら』/与謝蕪村

- 『一花よりみなぎる力初桜』/稲畑汀子

- 『予報士の声弾みたる初桜』/千葉禮子

芭蕉、蕪村の近世から、先日(2022年)亡くなられた稲畑汀子さんまで、例句は数限りなくあります。ぜひ皆さんでも俳句歳時記や句集で探してみてください。

そして、この「初桜」という季語は、「プレバト!!」においても複数回登場しています。代表例は、

2017年・第1回「俳桜戦」

4位:『初桜響けるひづめ皇居へと』/中田喜子(特待生5級)

↓

添削後『皇居へと響けるひづめ初桜』

でしょう。女性初の特待生となった中田喜子さんが、特待生として初めて披露し、番組初のタイトル戦で4位と大健闘した作品です。さらに2024年の春光戦でも、名人10段となった中田喜子さんが「初桜」の俳句を詠みました。

2024年・第8回「春光戦」 7位:『濠の端の羽音走りて初桜』/中田喜子(名人10段) ↓ 添削後『濠の端を羽音走れり初桜』

『花追風』の記事で触れた通り、中田さんは「桜」の季語を創作するぐらいの力量がお有りの方です。桜への造形と思いが強いのではないかと思います。ぜひ皆さんも、「開花」から新緑の季節まで、桜の花を愛でていきましょう。俳句を作る方もそうでない方も、「初桜/初花」を愛でる気持ちと共に。

コメント