【はじめに】

この記事では、ここ最近、気象庁が地震後の記者会見などで良く用いるようになった「同規模程度の地震」という表現について、改めて振り返るものです。

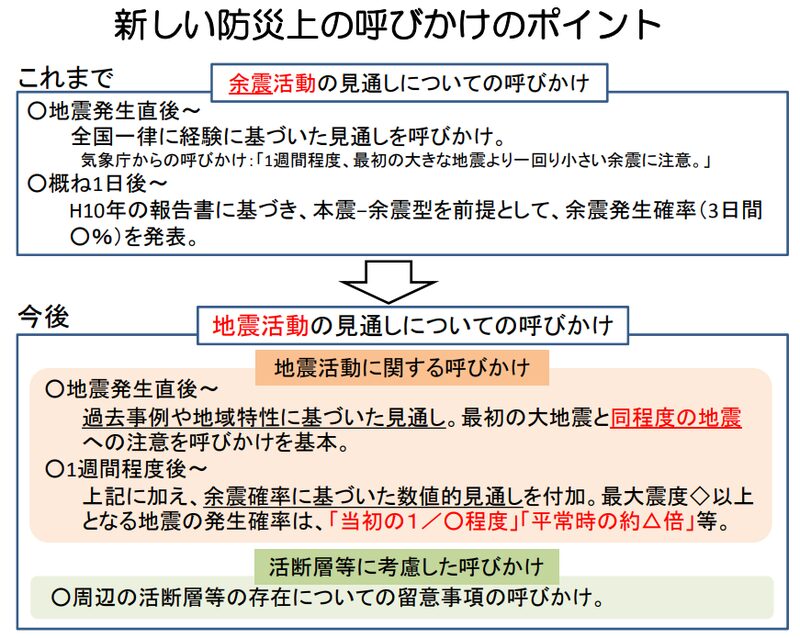

熊本地震を受けての情報の見直し

そもそも熊本地震までは、「同規模程度の地震」という表現でなく、『余震発生確率』という情報を気象庁が発表していました。

☆大地震後の地震活動(余震等)について

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/aftershocks/mitoshi_aftershock.html#prob_how

阪神・淡路大震災の後、約20年にわたって、「今後3日間に震度◯弱以上の余震が起きる可能性は20%」などという情報を提供してきました。しかし、『本震→余震』型ではなかった2016年の「熊本地震」では、1回目の震度7を観測した地震(Mj6.5)の28時間後に「2回目の震度7を観測する大地震(Mj7.3)」が発生し、被害が拡大しました。

『余震』という言葉や『余震発生確率』という情報が、「一番最初の地震が一番大きくて、その後の地震は最初の地震より小さい」という誤解を民間に与えてしまった恐れがあるとの反省から、2016年夏から方針転換したのです。

(出典)大地震後の地震活動の見通しに関する情報のあり方(概要)

政府の地震調査研究推進本部が指針を定め、それに基づき気象庁が情報を発表するようになりました。それ以降「同規模程度の地震」が発生する恐れがあるとの情報が頻繁に出されるようになったのです。

令和の現在における発表の具体例について

2024年1月1日に発生した能登半島地震(Mj7.6、最大震度7)の報道発表資料を引用してみます。

(今後の地震活動の見通し)

過去の事例では、大地震発生後に同程度の地震が発生した割合は1~2割あることから、揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度7程度の地震に注意してください。特に今後2~3日程度は、規模の大きな地震が発生することが多くあります。

(出典)気象庁 ホーム > 各種申請・ご案内 > 報道発表資料 > 令和6年報道発表資料

> 令和6年1月1日16時10分頃の石川県能登地方の地震について

ただこれが最近ほぼ定型化して(しまって)いて、地震ごとの特性等を考慮せず、震度の数字だけを置き換えてテンプレ化してしまっている印象です。「熊本地震」で被害が拡大してしまったことへの反省は分かるのですけれど、これでは、『羹に懲りて膾を吹く』、またも受け手が『オオカミ少年』的に、情報を受け取ってしまうのではないか危惧している次第です。

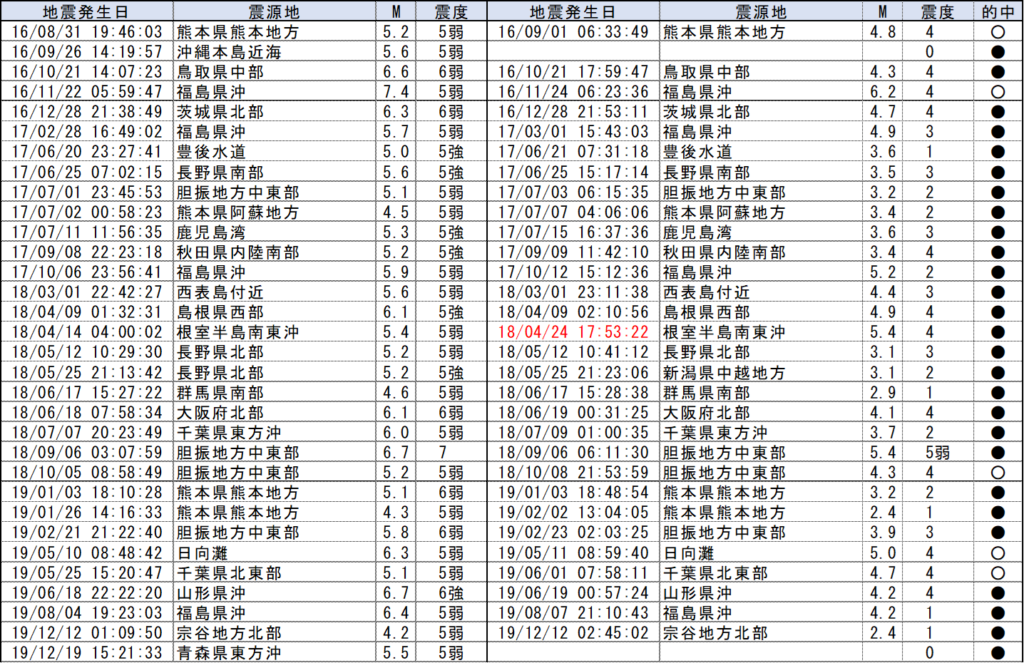

主な過去事例について

では実際のところどうなのか。気象庁からはそういった情報を積極的に発信してくれないので、私が、気象庁の「震度データベース」を使って手作業で表にしてみました。

(1)1階級下の余震:約1割、最初を上回るのは数%程度

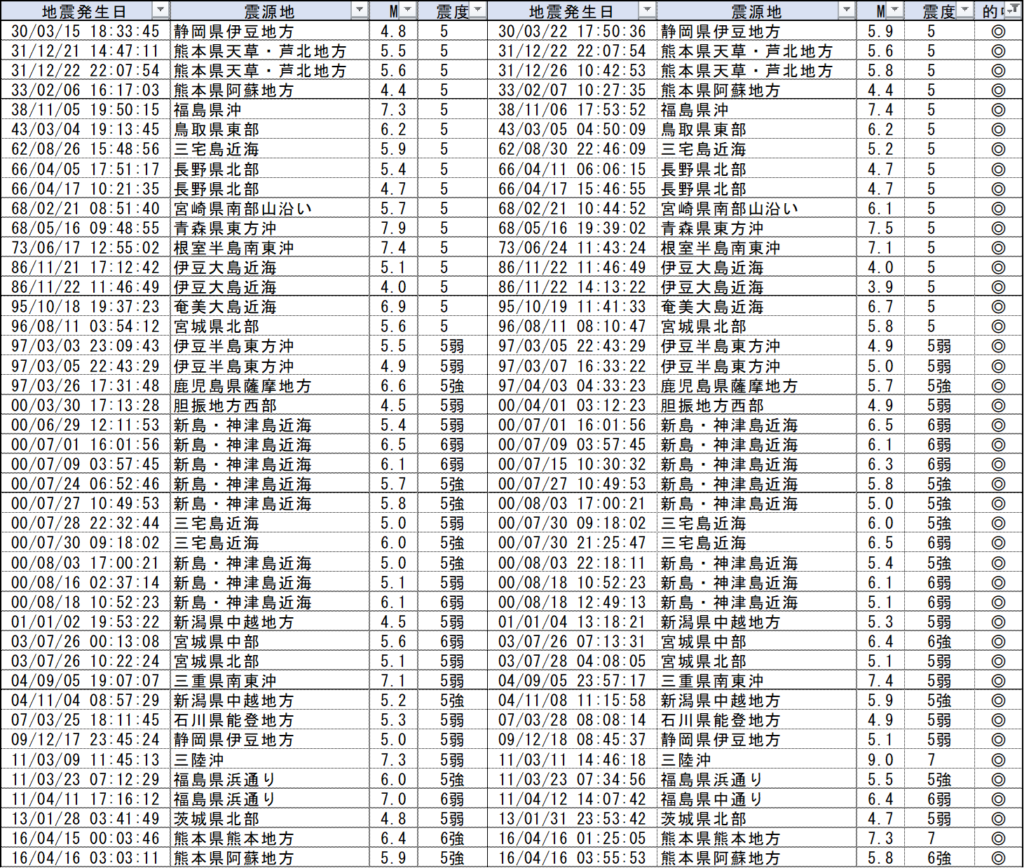

まずは、2016年8月に上記指針が発表されて以降、震度5弱以上を観測した地震と、それから1週間以内に周辺で起きた最大地震(いわゆる余震)について見ていきます。

左が起点となる震度5弱以上の地震で、右に震源域内と思われる最大の地震(基本的には震度が最も大きいもの)をピックアップしました。一番右がいわゆる「星取表」みたいなものです。

2016年8月から2019年までの32例のうち、マイナス1階級のものは「○」とし、仮に同じ震度以上となった地震があれば「◎」(但し、本震から間を置かず起きたものは「△」など)としてみました。

震度5弱の地震のあと震度4が起きた事例は32回中5回で、10%台でした。但し震度5強以上で震度5弱以上の揺れを伴った事例は少なく、「北海道胆振東部」がこの期間では唯一の該当事例です。ただ本震が震度7で、余震が2周り小さい震度5弱ですので、判定上は「●」としています。

ただ、忘れないで欲しいのは、熊本地震によって改められる前はこの「○」を想定していたのですが、現在は『◎:当初と同程度とアナウンスされる震度』がメインに押し出されてしまったことを考えると、当初3年あまりはこの改定がある意味で『裏目』になってしまっていたことが言えるでしょう。

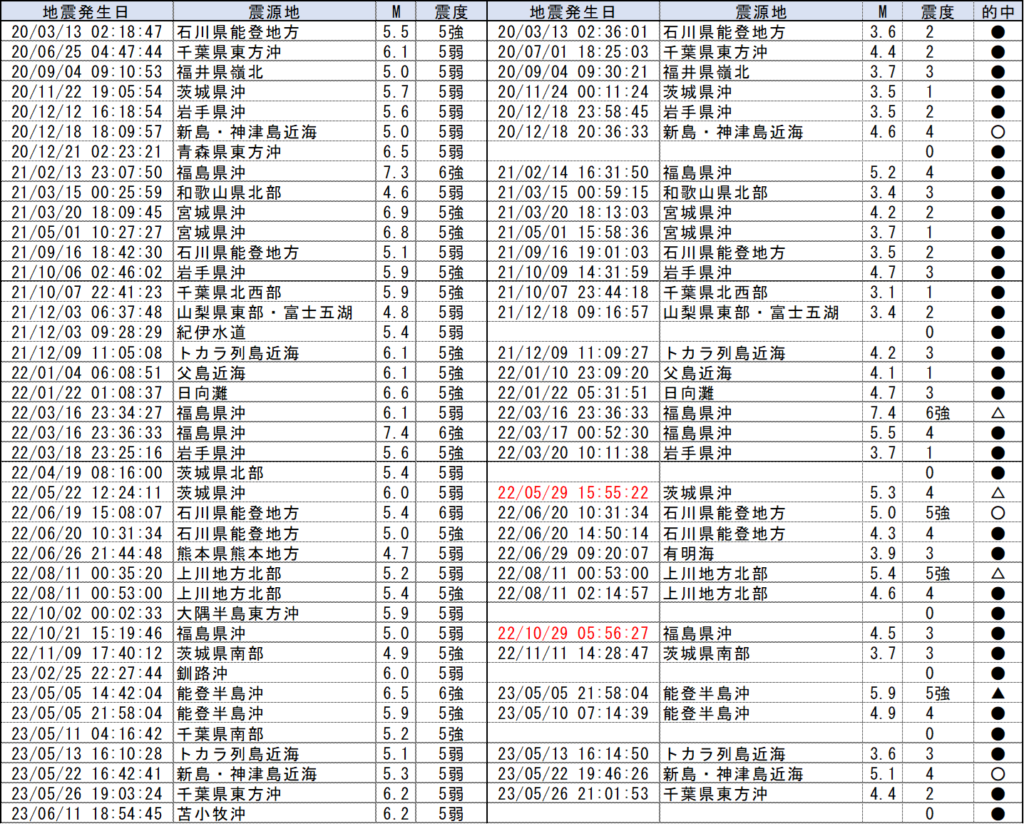

続いて、2020年から2023年までです。ここで「△」と「▲」を登場させています。

この期間の40事例のうち、ワンランク下を観測した「○」は3回で、的中率はやはり1割程度です。2022年6月に起きた震度6弱の「能登群発地震」では、翌日に5強の揺れが襲い、震度5強以上で初の「○」となりました。

また、2022年3月の福島県沖、2022年8月の上川地方北部の地震のように、最初の5弱の地震よりも大きな地震が起きた事例があり本来であれば「◎」としたいところなのですが、最初の地震から数分~十数分と間隔が短く、気象庁の記者会見・報道発表資料が間に合わなかったため「△」としました。

※他に、7日と3時間で震度4が起きた2022年5月の茨城県沖の事例は「△」、2023年5月5日の能登半島沖の地震は「6強→5強」と2ランク差ながら的中に準じると見做して「▲」としています。

なお、この記事を書くキッカケとなった「令和6年能登半島地震」についても、最初の部分は「△」で、その後は『震度7程度』とアナウンスされましたが、「震度5強ないし6弱」が1週間以内での最大余震となっており「●」もしくは「▲」となる見込みです。

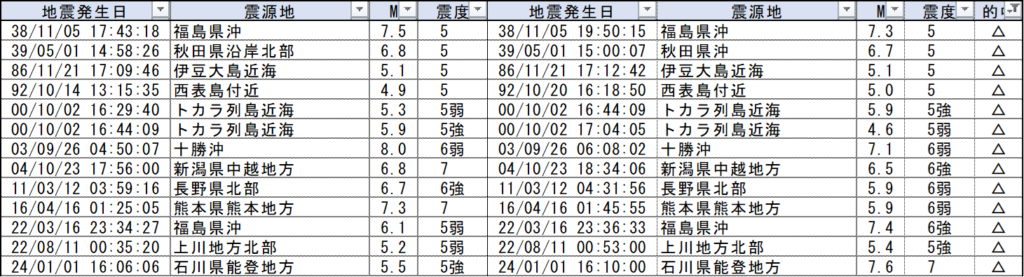

(2)歴史的にみると、大的中は数年に1回程度(但し効果は絶大)

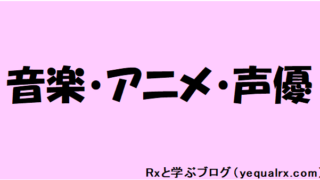

以上、2016年以降の実例を見てきた訳ですが、この運用が過去にも取り入れられていたらどうなっていたでしょうか。記録のある約100年間のデータ(震度データベース)より、雰囲気を伝える意味で、表を作ってみました。

まずは直後に同程度以上の地震が起きてしまったため、気象庁の記者会見や報道資料が間に合わないと想定されるケースです。古くは1930年代の福島県沖地震や男鹿地震、2000年代ですと十勝沖地震や新潟県中越地震などが該当します。続いて、

ぴったりワンランク下の地震が観測された事例としては、2022年の能登群発地震は前述のとおりです。直近でいくと、2016年の熊本地震の1回目の震度7を観測した翌日の6強であったり、2000年代に特に顕著なのですが、群発地震の的中例が多くなっています。

そして、大的中ともいえる「◎」(同程度以上が実際に起こった事例)はこちら(↓)。実は事例が過去最も多いので、1930年以降に絞っています。

ここ10年近くは該当例が少ないですが、古くから数年に1~2回程度は認められており、確率を正確に出すことは出来ませんが、気象庁の言う「1~2割程度」というのが、強烈な揺れを伴う事例に関しては『当たらずも遠からず』的な雰囲気に感じます。

これを毎回出していると、的中率が5回に1回程度以下ですから「オオカミ少年」となりがちですが、群発化したときなどは効力を発揮しそうです。伝え方をしっかりと工夫することが気象庁に求められる点かと思います。

コメント